情報産業(ビジネス)の種類と発展の歴史

今回のテーマは「情報産業(ビジネス)の種類と発展の歴史」についてです。これまで技術的な話題が多かったですが、今回はITのビジネスについてご説明したいと思います。ITに関係するビジネスを情報産業と言います。当然、ITが生まれた後に育ってきた産業なので、歴史はそれほど長くありません。他の産業に比べれば、ごく最近生まれた産業と言ってもいいでしょう。しかし、その成長力は強く、現在の世界企業の株式の時価総額ランキング上位にはIT企業がずらりと並んでいます。そして日本の代表的な企業であるトヨタ自動車の時価総額の何倍もの資金を集めているのです。 今回は、情報産業のビジネス形態にはどんなものがあるか、どのような発展を遂げてきたのかについてご説明します。今後、ITがビジネスに与える影響がどんどん大きくなっていきます。すると、情報産業との付き合いもせざるを得ない状況になっていきます。そのための準備として、情報産業について理解を深めておくことが大切です。

「情報産業」のビジネス形態:

「情報産業」は、ITを使って主に「ディジタル情報」を生産、収集、加工、提供するなどといった形で業務を行っている産業です。また、これらの業務を可能にする、ITツール(コンポーネント)を提供する事業や、これらの業務を可能にする基盤(プラットフォーム)を提供するサービスもこれに含まれる、かなり幅が広い産業です。

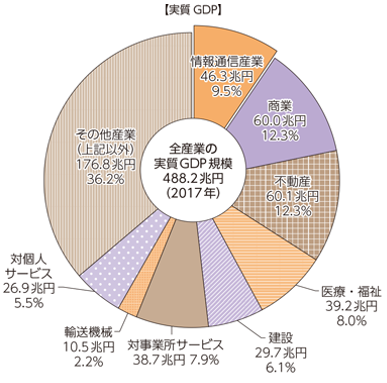

日本標準産業分類上は「製造業」の一部や「情報通信業」と分類されていて、2017年の日本の実質GDPは「情報通信業」だけで46.3兆円であり、全産業の9.5%を占めている国内でも有数の産業となっています【図1】。

図1:全産業における実質GDP規模(総務省「平成30年度 ICTの経済分析に関する調査」)

総務省ホームページより

(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd231120.html)

「情報産業」のビジネス形態を、私は大きく次の4つに分けています。

(1) コンポーネント(装置)ビジネス:

このビジネスは「製造業」に属します。「ディジタル情報」を処理(プロセス)するための「コンピューター」や「スマートフォン」、「ディジタル情報」を記憶・保存するための「HDD(hard

disc drive)」や「SSD(solid state disk)」、USBメモリ、 CD、DVDなど、装置としては「ストレージサーバー」、「データベースサーバー」など、「ディジタル情報」を伝達するための、「ネットワーク装置」、「携帯電話通信装置」、「近距離通信(Bluetooth、電子ダグ、無線LANなど)装置」など、また、「情報」を入出力する(人間や実世界とのインタフェース)コンポーネントとして「キーボード」、「マウス」、「タッチパネル」、「センサー」など、装置としては「プリンター」、「ディスプレイ」、「ATM(automatic

teller machine)」、「旅券発券機」などを製造し、販売するビジネスです。

さらにこれらの装置に使われる電子部品もこの分類に属します。コンピューターに使われる「CPU(Central Processing Unit)」や「大規模集積回路:LSI(large-scale

integration)」、「半導体メモリ」、液晶ディスプレイに使用される「液晶パネル」、スマートフォン、ディジタルカメラなどに使用される「イメージセンサー」、これらの電子部品を搭載した「電子回路基板」などです。

一部のソフトウェアもビジネス的には、このコンポーネント(装置)ビジネスに属します。すなわち単品売りソフトウェアと呼ばれるもので、パーソナル・コンピューター用にも「日本語ワードプロセッサソフトウェア」とか個人事業主向けの「経理ソフトウェア」などがこれにあたります。日本企業におけるビジネス規模としては、「ゲームソフトウェア」の存在感が大きくなっています。これらのビジネスは、基本的に製造物の販売利益および保守サービスの利益を追求しています。

(2) システム構築(SI(System Integration))ビジネス:

本ブログ「その10 情報システムの構成とその設計」で説明した「情報システム」を構築し、システムを提供するビジネスです。このビジネスの対象となる主な「情報システム」は、大規模で社会的インフラとして使われているような「情報システム」であり、銀行の預金・為替といった主要業務を担う「勘定系システム」や鉄道会社の「座席指定券類の予約・発券システム」などです。これらを顧客のニーズに完全にカスタマイズして設計・構築し、システムを販売するビジネスです。国内の大手情報システム企業がこれまで主軸にしてきたビジネスであり、SE(システム・エンジニア)と呼ばれる設計者がシステム構成の設計・構築や必要なアプリケーションソフトウェアの設計・製作を行うため、このSE作業が膨大にかかり、SE人件費がコストの多くを占めています。システム構成の種類としては、やはり本ブログ「その10 情報システムの構成とその設計」で説明した「大型コンピューター(メインフレームとも呼ぶ)システム」か「クライアント・サーバーシステム」が過去の主流でした。

近年になり、「クラウドシステム」が多く採用されてきていますが、特に「パブリッククラウドシステム」と呼ばれるシステムは、複数のユーザー企業でサーバーなどのハードウェア資源を共有するため、システム構築の費用を低く抑えることがメリットとなっています。そのため、「パブリッククラウドシステム」で情報システムを構築して納入する場合、従来のように大手情報システム企業の売り上げが伸びなくなってきており、日本市場におけるこのビジネス形態の勢いは衰えを見せ始めています。

(3) 情報プラットフォームビジネス:

このビジネスは、第三者がITを活用したビジネスを行う場合の基盤(プラットフォーム)をツールなどで提供するサービスビジネスです。提供されるサービスはIT設備、Webアプリケーション・ツールなどです。

IT設備提供サービスとして、「データセンターサービス」があります。これはITを活用したビジネスを行うために必要な「サーバー」や「HDD」などを多数搭載した「ストレージサーバー」、ネットワーク装置やソフトウェア(OS,アプリケーションソフトウェア))を顧客に代わって「データセンター」と呼ばれる強固な建物に準備し、これらのIT設備をレンタルするサービスです。顧客は個別に自前の設備を用意しなくても事業を開始することができますし、セキュリティー上も有利になることが多いです。IT設備提供サービスとしては、通信インフラを提供する「通信事業」もこれに入ります。

「クラウドシステム」を構築するのをサポートしてくれるプラットフォームビジネスが「クラウドコンピューティングサービス」であり、次の3つのサービスモデルがあります。

①SaaS(Software as a Service):

経理処理や販売管理などの業務アプリケーションソフトウェアをインターネット越しに提供するサービス。ユーザーは業務をすぐに開始することができる。

②PaaS(Platform as a Service):

業務アプリケーションソフトウェアを開発し、実行する環境を提供する。データベースやAIなどの基本的な機能はライブラリとして準備されているため、比較的早く業務アプリケーションソウトウェアを開発し、業務を開始することができる。

③IaaS(Infrastructure as a Service):

「サーバー」、「ストレージサーバー」「ネットワーク装置」などの資源を提供する。「データサンターサービス」と同等のサービスである。ユーザーは業務アプリケーションソフトウェアを自前で制作する必要がある。

Webアプリケーション・ツールなどを提供サービスとしては、事業の基盤となりうる「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS:social

networking service)」などのコミュニケーションツールを提供するサービスもあります。フェイスブック、ツイッター、LINEなどはその代表例です。

(4) 情報・コンテンツビジネス:

ディジタル情報・ディジタルコンテンツそのものを創造・提供するビジネスです。

従来アナログ情報として提供されていたコンテンツとしては「新聞」、「テレビ(アナログ放送)」、「音楽(アナログレコード)」、「フィルム映画」などが代表格ですが、現在はそれぞれディジタル化されています。「新聞」においては、まだ電子版は日本ではそれほど普及していませんが、他のコンテンツはすでに「テレビ(ディジタル放送)」、「音楽(ディジタル音声)」、「ディジタルシネマ」などでディジタルコンテンツが主流になってきています。

Web技術ができた後に登場したWebコンテンツとしても、地図情報や価格比較サイト、レシピサイトなどの新たなコンテンツが登場してきています。これらのコンテンツの中には、コンテンツの制作者が従来のようにクリエーター(プロフェッショナル)のみならず、利用者側の人間が制作するものもあり、UGC(user

generated content)と呼ばれ、その数も増えています。

最近話題の「ビッグデータ(Bid data)」もディジタルコンテンツの一つと言えます。AIが「ビッグデータ」を分析して、新たな「情報(コンテンツ)」を創り出すことができるようになってきました。AIやコンピューターが人間の手を借りずに、生みの苦しみを味わうことなく24時間休みなく絵画や小説などのコンテンツを創り出すことができます。このことは、サイバー空間の「ディジタル情報」の膨張を、さらに加速させています。

「情報産業」のビジネス誕生とその歴史:

日本における「情報産業」、とくに「ディジタル情報」を使った「情報産業」は戦後に興りました。世界的には、米国IBM(International

Business Machines Corp.)が会社初の商用計算機IBM701を発表したのが1952年であり、この後ほどなくして国内でも「情報産業」が芽吹きました。したがって、産業の歴史としては比較的浅く、限時点で60年強の歴史を持つ産業です。その60年を振り返ってみましょう。これまでに3度にわたり、ビジネスの主流が変化してきました。

(1)商用汎用コンピューター(ホストコンピューター)の時代(1960年~1980年ごろ):

ITのビジネス(商用)としての幕開けは、汎用コンピューター(ホストコンピューター)と呼ばれる、大型計算機のビジネスから始まりました。それまで主に軍事用として開発されてきたコンピューターが、汎用の数値計算を行うためのツールとして商用化され、一つのビジネス分野になったのです。その時、世界の先頭を走っていたのはIBMであり、それを国内の富士通やNEC、日立などが追いつき追い越せとしのぎを削っていました。これらのメーカーは、CPUだけではなく、、不揮発性のメモリを使った主記憶装置(メインメモリ)と補助記憶装置(ハードディスクドライブ(HDD)など)、またカードリーダーやプリンターなどの入出力装置までほとんどのコンポーネントを自社開発し、銀行の「勘定系システム」などの目的を達成する情報システムとして構築し販売していました。ちょうど、この時期は日本の高度経済成長時期とも重なり、社会が必要とする「社会インフラシステム」が次々と情報化され、大規模な「情報システム」が構築されていきました。この時代のシステムは、まだコンピューターが希少であったこともあり、大変高価で各メーカーの売り上げも大きいものでした。このように、この時代のビジネスは、コンポーネント(装置)ビジネスとシステム構築(SI(System

Integration)ビジネスが主流でした。

コンピューターの仕様も各社オリジナルの物が多く、それぞれのメーカーで独自開発していました。そのため、メーカー依存性が高く、開発したソフトウェアも他のメーカーのマシンでは動作しないなどの制約があり、一度あるメーカーのシステムを導入してしまうと他のメーカーへ鞍替えすることが難しく、メーカーと顧客の関係が固定化しやすいビジネスでした。また、このような大規模な汎用コンピューター(ホストコンピューター)システムを維持・管理する作業も膨大で、システムを導入した大企業は、このシステムを維持・運用するための情報システム部隊を自前で持つところも多く、これらすべてをトータルすると、大きなコスト負担になっていました。

図2:NEC初のトランジスタ式コンピュータ「NEAC-2201」

NECホームページより

(https://jpn.nec.com/profile/corp/history02.html)

(2)パーソナル・コンピューター(サーバー、クライアント端末)の時代(1980年~2000年ごろ):

汎用コンピューター(ホストコンピューター)は誰にでも使えるという代物ではありませんでしたが、コンピューターを導入することにより、業務効率やスピードが格段にアップするという評判は広まり、一般の人の間にも家電製品のように個人的に使えるコンピューターが欲しい、というニーズが生まれてきました。その頃には「電卓」や「家庭用ゲーム機」などが製品化され、専用の端末レベルでは個人がIT製品を使えるようになっていました。しかし、いろいろなソフトウェアを入れ換えて使うことができる便利な「コンピューター」は、個人で買うには高価すぎる状況であり、なかなか買えるものではありませんでした。

しかし、IT製品の高性能化、低価格化、小型化のスピードは速く、米国IBMが会社初の商用計算機IBM701を発表してからわずか20数年後となる1976年にはアップルコンピューターが世界初の個人向けコンピューター「アップルⅡ」を発売しました。IT製品のコモディティー化のスピードはこれほど速く、それまで顧客を囲い込むことで比較的穏やかな市場環境を作ってこれた情報システム企業が、一気に自由競争の荒波にさらされるようになりました。

そして1980年代に入ると、国内のメーカーも続々とパーソナル・コンピューターを販売するようになりました。汎用コンピューター(ホストコンピューター)で圧倒的な市場シェアを持っていた米国IBMは汎用コンピューター(ホストコンピューター)事業で大きな利益をあげていたので、当初このパーソナル・コンピューター事業には慎重でしたが、ついに1981年にIntelのCPUチップとマイクロソフトのオペレーティングシステム(OS(Operating

System))であるMS-DOSを採用したモデル5150を発表し、このビジネスに参入しました。パーソナル・コンピューターのための個人向けの安価な入出力装置(キーボード、ディスプレイ、プリンター、通信用ボードなど)をすべて自社で提供するのには無理があったため、IBMは周辺機器やソフトウェアの普及のため「オープンアーキテクチャ」とし、機器の構成(アーキテクチャ)やインタフェース、回路図などを公開しました。これにより、IBMのパーソナル・コンピューターでは、豊富な周辺機器やソフトウェアを使えるようになり、人気が高まったのです。それと同時に、IBM以外の企業による、IBMパーソナル・コンピューターの互換機ビジネスが登場しました。そして、1984年にIBMから発表されたモデル5170のアーキテクチャをデファクトスタンダード(一般的に「PC/AT互換機」と呼ばれる)とすることで、メーカー間の互換性を実現し、CPUチップも統一された仕様のものが採用されるようになりました。

こうしてパーソナル・コンピューター市場は、「PC/AT互換機」と非互換機の二つに分かれることになりました。当初は、大多数の情報システム企業が非互換機を製造・販売していましたが、この場合各メーカー間のソフトウェアや周辺機器の互換性が無くなることになり、ユーザーにとって不便なため不満をかっていました。このため、国内でもNECを除いた情報システム企業のほとんどが非互換機を止め、「PC/AT互換機」を販売するメーカーが増えていきました。世界的にも、アップルコンピューターを除き、ほとんどのメーカーが「PC/AT互換機」を販売するようになりました。その結果、「PC/AT互換機」が世界でも大きなシェアを占めることになり、その基本コンポーネントであるCPUチップを製造するインテル(Intel

Corporation)と、OSを製造するマイクロソフト(Microsoft Corporation)がビジネス的に成功したため、この2社を指して「Wintel」と呼ばれ、パーソナル・コンピュータービジネスの勝者となりました。また、コンピューターの仕様が「PC/AT互換機」という形で統一されてしまったため、どのメーカーのパーソナル・コンピューターも機能差がほとんどなくなり、ユーザーが機種を選ぶ基準が、メーカーを選ぶというより、価格優先で選ぶ傾向が強くなっていきました。そうすると、安く作れるメーカー、つまり製造台数が多いメーカーが有利になり、もともとシェアが大きかったメーカーが、さらにシェアを伸ばしていくようになり、メーカーの淘汰が世界規模で進んでいったのです。

図3:富士通初のIBM/PC-AT互換機シリーズ FMV(デスクトップ)

富士通ホームページより

(https://www.fmworld.net/biz/fmv/concept/history/)

この時代になると、コモディティー化は汎用コンピューター(ホストコンピューター)にも影響を与え始め、汎用コンピューターももっと安価にするよう顧客の要求が高まってきました。そのため、情報システム企業は独自仕様の汎用コンピューター(ホストコンピューター)を止め、パーソナル・コンピューターと同じ構造でできた、「サーバー」と呼ばれる製品を開発し、販売するようになりました。このハードウェアの低価格化は、それまで情報システム企業のビジネスを支えてきた、汎用コンピューター(ホストコンピューター)のコンポーネントビジネスの規模縮小を招きました。また、大規模な「社会インフラシステム」のIT化も一巡してしまい、新規のシステム構築案件が減ってきたことも影響して、システム構築(SI(System

Integration)ビジネスも残ってはいるものの、縮小していきました。

(3)インターネットとスマートフォンの時代(2000年~2020年ごろ):

「インターネット」の高速化と普及は、ワールドワイドで「情報」を共有できる「クラウドシステム」の採用を拡大させました。「クラウドシステム」では、前項で説明した「情報プラットフォームビジネス」がメインとなります。「情報プラットフォームビジネス」は、第三者がITを活用したビジネスを行う場合の基盤(プラットフォーム)をツールとして提供するサービスビジネスであり、従来の主流ビジネスであった「コンポーネント(装置)ビジネス」や「システム構築(SI(System

Integration)ビジネス)とは異なります。従来のビジネスはユーザーが情報システム資源を所有する形が多かったのに対し、「情報プラットフォームビジネス」ではサービスとして提供されるため、ユーザー側はモノを持つ必要がなくなりました。「情報プラットフォームビジネス」もワールドワイドで均質なサービスを受けれた方がよいので、スケールメリットが働きやすく、シェアの高いいくつかの「情報プラットフォームビジネス」企業による独占化が進んでいます。

また「クラウドシステム」のクライアントとして今最も多く使われているのが「スマートフォン」です。「スマートフォン」もコスト・パフォーマンスが重要であり、やはりスケールメリットが働きやすく、早くもメーカーの淘汰が進んでいます。このような状況下、従来大きなビジネス規模を誇ってきた大手「情報システム企業」は売る製品が少なくなってきており、その居場所は是幕なり、存在感は減少しています。一時は巨人と言われ、いち早くハード依存のビジネス体質から脱却してきた米国IBMでさえ、「クラウドシステム」市場では精彩を欠いています。国内を含めた大手「情報システム企業」は「クラウドシステム」の時代に売る製品として、「AI」や「ビックデータ」「IoT(Internet

of Things)」などを活用したサービスなどを今一生懸命強化しています。

「クラウドシステム」市場で圧倒的な存在感を誇るのは、「プラットフォーマー」と呼ばれる企業です。「プラットフォーマー」とは、機器やソフトウェア、ネットサービス、流通経路・決済手段(EC(e-commerce))などを構築・提供し、その分野で市場占有率が高い、有力あるいは支配的な企業を指します。従来であればCPUチップのインテルやオペレーティングシステムのマイクロソフトがそれに相当します。近年では、米国の株式市場で活況となった巨大ネット企業でソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)のフェイスブック(Facebook)、ネット通販のアマゾン・ドット・コム(Amazon.com)、動画配信のネットフリックス(Netflix)、検索エンジン・クラウド等の旧グーグル(現アルファベット:Google)の頭文字をつないで「FANG」と呼び、代表的な「プラットフォーマー」とされています。ゲーム機においては、任天堂、ソニー、マイクロソフトが「プラットフォーマー」であり、日本企業が強い分野です。

情報ネットワークサービスを手掛ける「プラットフォーマー」は、サイバー空間へ様々な「情報」を吸い上げ「ビッグデータ」とし、それを役立つように処理し、顧客となる企業や個人へ提供して利益を得ています。これらの「プラットフォーマー」は、本ブログ「その11 サイバー空間の内容と特徴」で説明した実世界のさまざま「情報」をサイバー空間へマッピングするための強力なIT技術(「マッピング技術」)を提供しています。実世界との境界の部分を担っているのです。フェイスブックはコミュニケーションツールを、アマゾンは物流・販売を、グーグルはネット検索エンジンを、ネットフリックスは動画配信で実世界とサイバー空間を結んでいます。これらの企業は、実世界とサイバー空間を結ぶ、新たな境界線を探し続けているのです。実世界を便利にする、新たな境界線を作ることができれば、そこにビジネスチャンスが生まれます。だから、これらのネット企業はこれからも実世界のありとあらゆる物をサイバー空間へ結びつけようと狙っています。狙われるのは、従来サイバー空間とは対極にあった、物理的な商品を扱ってきた産業(製造業)です。特に市場規模の大きい自動車産業は代表例であり、ネット企業は自動車をパソコンのようなハードウェアの一つにし、それをソフトウェアでコントロールし、ビジネス自体も手に入れたいと考えています。今やいろいろな産業がサイバー空間へ吸い込まれようとしています。

以上、今回は、情報産業のビジネス形態にはどんなものがあるか、どのような発展を遂げてきたのかについてご説明しました。情報産業のビジネスがどのような歴史をたどって現在まで発展してきたかを理解することにより、今後、これらの情報産業がどのように発展していくだろうか、そしてそれがその他の産業へどのよな影響を及ぼすのかを想像することができます。これにより今後の変化に対応できるよう、先手を打つことも可能になるのです。